633.寒さの中は:もぐら

「知的障害児者、発達障害児者 個性と可能性を伸ばす!」: 造形リトミック・発達支援教室 Elephas(エレファース)

寒い北風の日は、身づくろいを整えて外に出かけましょう。そして、お日さまの光を浴びましょう。

夏のような強烈な日差しでなくても、お日さまの光は相当なもの。日向においてあった車は、暖房なしでもあれだけ暖かいのですから。しかも、お日さまによって温められた空気は、やわらかいですね。乾燥しすぎることもなく、ほんとうにぽかぽかと包み込まれるような暖かさです。

さあ、外に出ましょう。身づくろいのポイント:

・中は体にフィットした薄着で、その上にダウンのような軽くて保温性の高いコートを。

・手首、足首、首、ウエストを、しっかり保温しましょう。

・手袋と、通気性の良い厚手の靴下。からだの末端を暖かくしましょう。

秋に落ちた木の葉の道はふかふかです。お日さまの光を浴びながら散策しましょう。

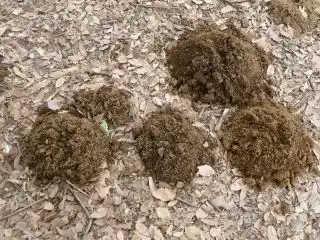

土もやわらかいかので、モグラも地面の上に顔を出しやすいのでしょう。モグラの穴があちこちに見つけられます。モグラの穴、いくつかな、数えてみましょう。

お日さまの光をたっぷり浴びて、夜はぐっすり眠りましょう。楽しく、豊かで、元気な日常があっての成長であり、発達です!

造形リトミック研究所

>>発達障害 知的障害 Elephas/エレファース

公式サイト http://www.zoukei-rythmique.jp/

>>お問い合せメール