02:32 from twitterfeed

10月16日(日)のつぶやき http://t.co/qSi4eVNx

07:26 from goo

記事のタイトルを入力してください(必須) #goo_34723472 http://t.co/GEVS0Jak

07:40 from twitterfeed

679.Elephas ブログ ~絵画作品制作、持ち味を生かして~ http://t.co/AWVQVLVy

15:36 from twitterfeed

392.「蜂に大人気≒ヤブガラシ!今度はスズメバチ!注意!所沢市」 http://t.co/Jtkbc2ij

by seoleo_jp on Twitter

Author Archive: zbztHaS6dStJ

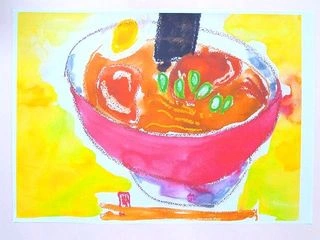

679.Elephas ブログ ~絵画作品制作、持ち味を生かして~

679.Elephas ブログ ~絵画作品制作、持ち味を生かして~

「知的障害児者、発達障害児者 個性と可能性を伸ばす!」: 造形リトミック・発達支援教室 Elephas(エレファース)

発達支援教室エレファースでは、療育の毎日のようすをホームページでアップさせていただいております。教室の生き生きとした生徒さんのご様子や講師の創意工夫を広く皆さまにお伝えできますように、本ブログではワンポイントメッセージも加えて、お読みいただけるようにいたします。

・・・・明るく、楽しく、豊かに、・・・日々を大切に過ごすためのささやかな糧となればと思います。

◇ Elephas ブログより ◇

おはようございます。

発達支援教室 Elephas(エレファース)・所沢教室の山下です。

今年も絵画展の作品制作に取り組んでいます。生徒さんお一人お一人の感じます。

それぞれの持ち味を再確認するという点で、講師にとっても意義深いひと時となっています。

この1年でリズム造形のレパートリーが増え、絵のバリエーションがぐんと広がった生徒さんもいらっしゃいます。

またどんなテーマで描いても、ほんわかと和やかな雰囲気に仕上がる生徒さんもいらっしゃいます。

それぞれの持っている特質を大切に育みたいと改めて気づかされる、充実した秋のひとコマとなっています。

◇ ワンポイントメッセージ ◇

Elephas では、絵画の基礎能力を造形リトミックメソードで培っています。

メソードの中の歌唱造形は、「絵かき歌」を伝統的遊びから絵画教育へと昇華したものです。ともすれば、画一的な表現に陥ってしまうことが懸念されがちですが、その実践も40年に及ぼうとしている未だ、その懸念は不要のようです。

指導者が意図せずとも、生徒さん方の絵は個性あるものとなっています。一人ひとりの認知力、巧緻性に加え、対象に対する感性や希望、想像力が加わって、個性ある絵画作品として成立していきます。

発達支援教室Elephas・造形リトミック研究所

>>発達障害 知的障害 Elephas/エレファース

公式サイト http://www.zoukei-rythmique.jp/

>>お問い合せメール

10月16日(日)のつぶやき

02:47 from twitterfeed

10月15日(土)のつぶやき http://t.co/K6yDlP5J

by seoleo_jp on Twitter

10月15日(土)のつぶやき

04:05 from twitterfeed

10月14日(金)のつぶやき http://t.co/H3FqztiG

by seoleo_jp on Twitter

10月14日(金)のつぶやき

02:50 from twitterfeed

10月13日(木)のつぶやき http://t.co/OdOlcmwl

06:04 from goo

678. Elephas ブログ ~発語を増やす~ #goo_34723472 http://t.co/r3Bpje5s

06:06 from twitterfeed

678. Elephas ブログ ~発語を増やす~ http://t.co/QbhP730r

by seoleo_jp on Twitter

678. Elephas ブログ ~発語を増やす~

678.Elephas ブログ ~発語を増やす~

「知的障害児者、発達障害児者 個性と可能性を伸ばす!」: 造形リトミック・発達支援教室 Elephas(エレファース)

発達支援教室エレファースでは、療育の毎日のようすをホームページでアップさせていただいております。教室の生き生きとした生徒さんのご様子や講師の創意工夫を広く皆さまにお伝えできますように、本ブログではワンポイントメッセージも加えて、お読みいただけるようにいたします。

・・・・明るく、楽しく、豊かに、・・・日々を大切に過ごすためのささやかな糧となればと思います。

◇ Elephas ブログより ◇

おはようございます。

発達支援教室 Elephas(エレファース)・所沢教室の増原です。

発語を増やすために、毎回単語の歌とカードで学習しているMくん。

単語が言えるようになっただけではなく、

「ごはんを たべる」の2語文が一番のお気に入りになりました。

あいうえお表でのマッチングも大好きです。あるとき、

「たのしーねー」と言いながらやり始めたのにはびっくりしました。

こんどはどんな言葉で驚かせてくれるのかな、と楽しみにしています。

◇ ワンポイントメッセージ ◇

発語を促し、増やすことは多くの親御さまの願いです。

そこでは、「あせらないこと」が一番。

「言ってごらん」「もう1回言って」「お母さんのお口、よく見て!」は禁物です。

発語を生み出す環境としては、まず充分に聞かせること。日常の中で適度の感情を伴って、ゆっくりと話しかけることです。

発達支援教室Elephas・造形リトミック研究所

>>発達障害 知的障害 Elephas/エレファース

公式サイト http://www.zoukei-rythmique.jp/

>>お問い合せメール

10月13日(木)のつぶやき

02:44 from twitterfeed

10月12日(水)のつぶやき http://t.co/ymxRk0Sa

07:09 from goo

記事のタイトルを入力してください(必須) #goo_34723472 http://t.co/lXP6OzoD

07:34 from twitterfeed

677.Elephas ブログ ~観察する力~ http://t.co/g2yBXzKw

by seoleo_jp on Twitter

677.Elephas ブログ ~観察する力~

677.Elephas ブログ ~観察する力~

「知的障害児者、発達障害児者 個性と可能性を伸ばす!」: 造形リトミック・発達支援教室 Elephas(エレファース)

・・・・明るく、楽しく、豊かに。・・・このページが、日々を大切に過ごすためのささやかな糧となればと思います。

◇ Elephas ブログ より◇

お発達支援教室 Elephas(エレファース)・所沢教室の榎戸です。

秋ですね、教室ではブドウやきのこを描いたり、作ったり・・・。

それぞれ図鑑で見ると、いろいろな形や色のものがありますね。

新たな発見や知識を得ることは、とても楽しいことです。

「みたことなーい」と言いながら、

絵の具を混ぜ、図鑑の写真に似た色を作り、

たくさんの作品を完成させました。

観察する力は、教科の学習にもとても役立つ要素の一つです。

これから木々の葉の色が変化し、落ちていく季節です。

そんな様子もぜひ観察していきたいと思います。

◇ ワンポイントメッセージ ◇

ブドウってなに色? きのこってなに色? 答えがありそうでない・・・。

そういったものを講師と一緒に楽しく彩色という作業を通して探索していく。

それは、ともすると1対1に対応している確定的な答えを求めることに安心感をおぼえる自閉傾向の生徒さんにとっては、無理のない楽しい挑戦でもあります。正答に迫られることがないので、安心して取り組む余裕を持つことができるのです。

またこれは、講師にとっても挑戦ですから、まさに共に観察し、体験し、学ぶことが

できます。

発達支援教室Elephas・造形リトミック研究所

>>発達障害 知的障害 Elephas/エレファース

公式サイト http://www.zoukei-rythmique.jp/

>>お問い合せメール

10月12日(水)のつぶやき

02:36 from twitterfeed

10月11日(火)のつぶやき http://t.co/MFDBTA4p

18:19 from goo

ブログ再開です、よろしくお願いいたします! #goo_34723472 http://t.co/SDxhNK0a

18:39 from twitterfeed

ブログ再開です、よろしくお願いいたします! http://t.co/x0vH6pUi

by seoleo_jp on Twitter

1月27日(木)のつぶやき

02:12 from twitterfeed

1月26日(水)のつぶやき http://bit.ly/fmO4Al

07:29 from goo

635.レモンで覚醒 #goo_34723472 http://bit.ly/gLcuMT

07:49 from twitterfeed

635.レモンで覚醒 http://bit.ly/hQPQGw

by seoleo_jp on Twitter